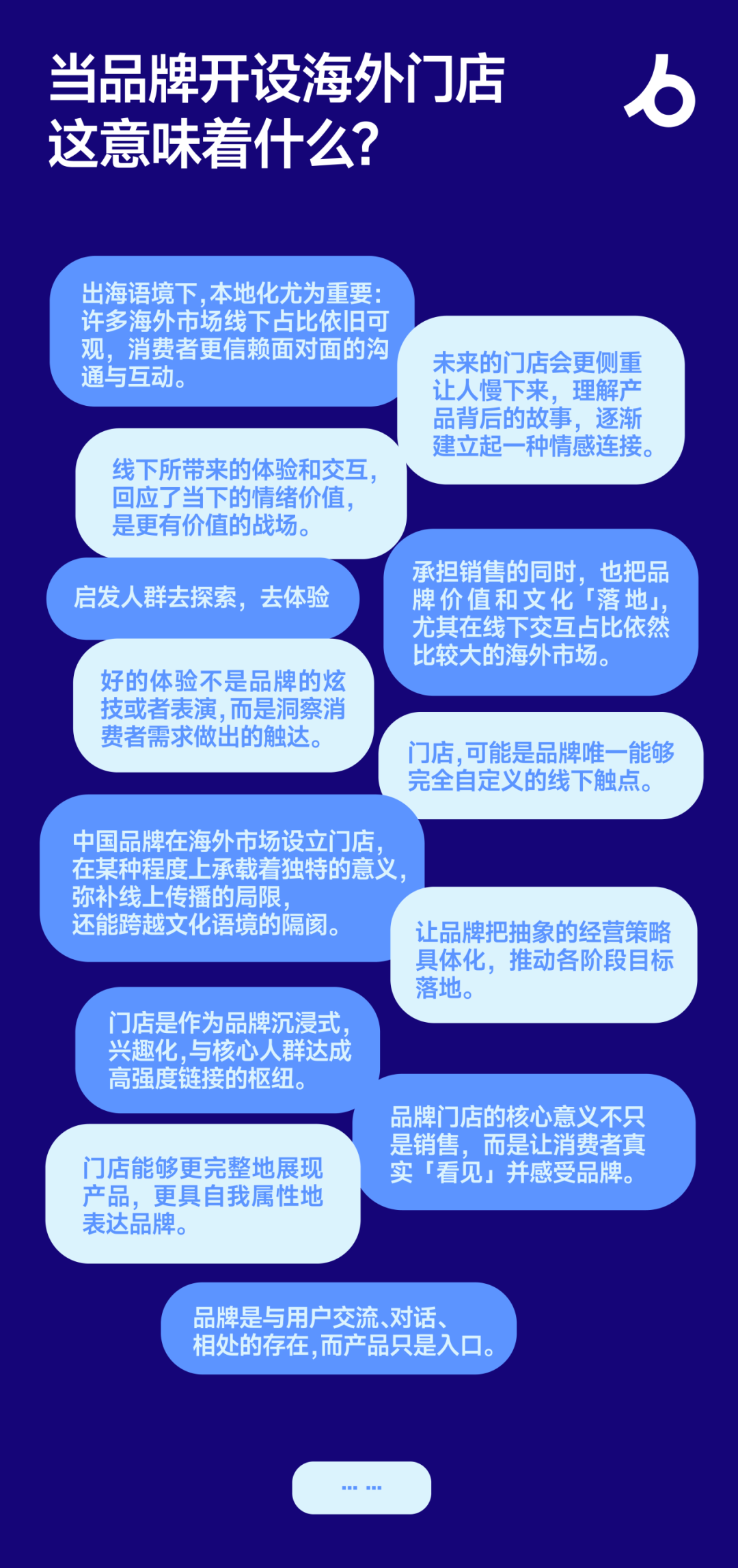

出海品牌人 如何看,越来越多品牌在海外开门店? 近年来,出海品牌的开店动作尤为引人注目。 今年 7 月 26 日,M Stand 在日本京都迎来海外首店——从咖啡延展到本地生活方式的探索,以京都为起点,计划进一步拓展海外版图。与此同时,拥有全球 400 多家门店的 UR(URBAN REVIVO),也在不断加码国际市场,继 2 月落地纽约 SOHO 旗舰店之后,又于 9 月在伦敦开出近 2700 平方米的全新旗舰店。 蕉下(Beneunder)则带着「轻量化户外」的理念,在 2024 年落子新加坡首店后,已陆续进入老挝、泰国、印尼、越南、柬埔寨、菲律宾等多个东南亚市场。 可以看到,中国品牌的海外发展进程已进入「深水区」——不仅是进入新市场,更是深入本地化,借由空间与体验建立长期的文化与情感连接。 那么,品牌门店在海外究竟承载着怎样的意义?什么样的门店能打动人心? 带着这样的观察与思考,我们邀请了五位出海品牌的实践者和行业专家,来分享他们的想法,回答: 海外品牌门店对于品牌的 核心意义是什么? 有哪些门店体验打动了你, 为什么? 我们希望通过这些分享,呈现品牌从业者的实践与思考,探讨品牌出海的更多可能。 如果你对「海外品牌门店」也有感受想分享,或者对其他品牌化议题感兴趣,欢迎留言,我们会持续关注、共同探讨。 *以下排名不分先后, 按品牌首字母顺序呈现 从空间中感知品牌理念 加深跨文化的连接 在我看来,品牌门店的核心意义不只是销售,而是让消费者真实「看见」并感受品牌。尤其在出海语境下,本地化尤为重要:许多海外市场线下占比依旧可观,消费者更信赖面对面的沟通与互动。门店因此成为品牌跨文化沟通的桥梁,不仅承载沉浸式体验,也通过空间设计与社群活动,建立与当地文化的情感连接。这种「被看见」的过程,是品牌长久竞争力的重要来源。 让我印象深刻的,是一些能够把「理念」转化为「空间体验」的品牌:比如 Aesop 的门店,总能把在地文化与品牌美学融合,让你走进去就理解它为何存在。 在跨文化的空间里 门店给予用户慢下来感受 品牌的机会 品牌门店的意义,在承担销售功能作用的同时,也是把品牌价值和文化「落地」的地方,尤其在线下交互占比依然比较大的海外市场。对比线上强调效率和便利,满足快速购买的需求;而线下门店更像是一个沉浸式的体验场,让顾客能通过产品、服务、空间和氛围去感受品牌,从服务人员的问候,到产品陈列的摆放,以致气味和背景音乐的选择,都让进店的人对品牌产生独特的印象。我会认为未来的门店会更侧重让人慢下来,感知到背后的细腻用心、理解产品背后的故事,逐渐建立起一种情感连接。 前段时间和团队在韩国考察,去到圣水洞新开的 OliveYoung (Town店),一家美妆集合店延伸出来的健康生活方式的旗舰店,1100 多平方米的面积跨越 4 层楼,做得蛮有意思。品牌在这个实体空间中很用心的去构筑了层次丰富的体验,从楼层如同街区的空间分区方式,再到利用互动技术,从流行妆容推导出来的产品推荐方式,以及通过实体造景打造的养生睡眠场景,都能让去到现场的人群有一种兴奋感,启发人群去探索,去体验,而不再是停留在传统意义的产品推销和网红打卡点的状态。 门店是品牌在海外 实现本地化的完整且灵活的实践场 门店,可能是品牌唯一能够完全自定义的线下触点。相比渠道卖场、展会或快闪等受制于周边环境和面积的形态,门店可以根据品牌发展阶段和策略灵活调整,在直接贡献成交的基础上,能作为面向 B 端的 showroom,能成为营销伙伴的灵感来源,也能作为老客的社群聚会场,甚至同时承担所有这些功能。这种门店的灵活性,尤其是在直营门店,能让品牌把抽象的经营策略具体化,推动各阶段目标落地。 例如,在日本这样一个由批发商和买手主导、线下渠道占据主要地位的市场,品牌门店就像一场 365 天不落幕的展会,不仅能完整呈现产品与价格,还能让合作伙伴直观看到进店客群,并结合销售数据来说明品牌的吸引力,从而更好地支撑渠道合作,以及本地化的品牌经营决策。 最近,在 Pasadena(位于美国洛杉矶)店里,Patagonia 用图文详细讲述了如何把一个具有历史意义的废旧仓库改造成品牌店。改造过程中,对传统/历史的尊重、对最小化生态/社群影响的关注,让这个物理场所本身,与产品、店员和其他品牌内容一起,成为一个完整的品牌表达自我的舞台,这种高度协调的一致性令人动容。另外,今年 7 月 MaH 的马尼拉首家品牌店铺开幕时,几十个从线上了解并开始喜爱 MaH 的年轻 KOL 聚集在店里,庆祝品牌迈出的重要一步,这也让我们感受到,MaH 成为了顾客生活中一个有价值、有趣的组成部分。 门店让品牌的内容 在跨文化语境中更立体地 表达 对于品牌,尤其是多 SKU 的品牌,门店能够更完整地展现产品,更具自我属性地表达品牌,同时也让用户得以在场景中获得更真切的交互与体验。 现代产品不仅仅是功能性的,它们更是内容性的。对于 SmallRig 而言,无论是与用户共创,还是基于拍摄场景开发产品,抑或是在具体场景中让产品引发价值(解决方案或生活方式),这些都让产品本身充满了内容感。我们希望品牌是与用户交流、对话、相处的存在,而产品只是入口。从这个意义上讲,凡是能更好承载、连接和激活内容与用户关系的形态,我们都会充满兴趣和愿意去探索。 另外,一些中国品牌在海外市场设立门店,在某种程度上承载着独特的意义,它们不仅能让品牌以最直观的方式被看见和理解,弥补线上传播的局限,还能跨越文化语境的隔阂,让本地消费者通过真实的空间和体验,逐渐建立起对品牌的信任与情感连接。 谈到门店体验,不同品牌有各自的表达方式,就如: 苹果门店,通过实体产品、空间感和主动/专业的服务三位一体,构筑了苹果品牌的完整感受,表达科技感和信赖感; 名创优品门店,品类和 IP化的动态重组大大提升了品牌的体验感和门店活跃性,让体验感本身对品牌认知的强化程度超过了线上; CASETiFY 门店,小小的产品,大大的 IP,普遍的用户,充分细分、高速迭代,让店面活力无穷。 沉浸式的门店体验 让品牌在海外 更容易被记住 线上当然是品牌的重要展示窗口,调性玩法,价值输出,价格筛选,声量铺垫,影响心智等,这些方式能够让消费者知道你,在没有门店的情况下也能产生购买。这种轻资产、高效率的方式,让中国出海品牌迅速在陌生市场建立起存在感。但在信息过载的当下,要在海量品牌中被消费者捕获,再而产生忠诚度,本身就很难。 线下则能锚定更精准的人群,人与人在真实场域中触碰,消费者得以在线下的场域中与品牌更多地交互,产生连接。线下所带来的体验和交互,回应了当下的情绪价值,是更有价值的战场。你想想,在当下去哪里找一个时刻让消费者全然的处于你所营造的场域中,不被其他信息所干扰的?门店应该是品牌的集中体现,不能只是线上引流,线下成交的简单承接。而应该将其作为品牌沉浸式,兴趣化,与核心人群达成高强度链接的枢纽。 关于门店体验,我们在设计中喜欢用「关照」这个词来描述, 好的体验不是品牌的炫技或者表演,而是洞察消费者需求做出的触达。不一定宏大,但动人。 我们在做乐凯撒香港店时,在店内设置了免费充电插座和 WIFI。这在国内虽然司空见惯,但在万物都有价格的香港却少有。顾客们对乐凯撒的好感度极大提升,更愿意在店里停留,甚至跟我们提议把这个价值点放在门口海报上。 这不是什么石破天惊的体验,但基于对顾客便利性需求的理解,小小的人性化的设计就能带来消费体验的提升。

文章为作者独立观点,不代表DLZ123立场。如有侵权,请联系我们。( 版权为作者所有,如需转载,请联系作者 )

网站运营至今,离不开小伙伴们的支持。 为了给小伙伴们提供一个互相交流的平台和资源的对接,特地开通了独立站交流群。

群里有不少运营大神,不时会分享一些运营技巧,更有一些资源收藏爱好者不时分享一些优质的学习资料。

现在可以扫码进群,备注【加群】。 ( 群完全免费,不广告不卖课!)

发表评论 取消回复