Hi 大家好,我是若凡。

最近咨询GEO的朋友非常多,似乎大家都想抓住这个风口,抓住自己的“机遇”

这确实符合人性,毕竟站在风口上,猪都会飞。

但在做决策之前,我们更需要知其然,也要知其所以然。

上图是我拒绝GEO服务的第 N 个类似咨询.....

下图是我们正在合作的SEO项目,B2B工具类型的,对方咨询的GEO问题。

这个项目从 0 开始,10 个月时间,纯 SEO 推进:SEMrush 预估流量 3.8K,每月有效询盘超过 40 个。

但我依然建议他们暂不做 GEO,因为我们太清楚,在这个阶段,追求 GEO 并不必要。很多人以为 GEO 是“新风口”,但我始终认为:并不是所有网站都适合做 GEO。

这篇文章可能会有点长,如果大家可以耐心看完,对你的思维或多或少会有一些帮助。接下来,我们回归正题,究竟什么适合才需要启动GEO。

一、GEO 是趋势,但不是捷径

过去十年,SEO 从“优化排名”演变为“构建品牌认知”的底层增长逻辑。如今,信息传播方式正在改变。用户获取路径、分发机制与信任体系,都在被重新定义

GEO因此被更多企业提上议程。它确实是趋势,但并不是通往未来的捷径。

很多人以为,GEO 像当年的 SEO 一样,“抢先布局”就能赢得红利。但事实恰恰相反:GEO 对网站与品牌的底层要求,比 SEO 更高。

SEO 优化的是算法理解,GEO 优化的是模型信任。前者是让引擎读懂你,后者是让模型相信你。

而信任无法速成,它依赖于长期积累的内容体系、品牌声誉与结构化表达。这些,正是 SEO 多年来打下的地基。

我们可以把 SEO 比喻为企业的流量底座,GEO 则是认知放大器。地基不稳,放大器再强也无用。

换句话说,GEO 不是“弯道超车”,而是长期积累的延续。它奖励的是那些真正做过 SEO、持续输出价值内容、并被行业认可的品牌。

二、哪些网站适合做 GEO?

那些真正能从 GEO 中获益的网站,我们认为往往具备两个关键特征:内容体系稳定,以及品牌信号可被模型识别。

1. GEO 的前提是“有内容被引用”

生成式搜索的核心逻辑是引用可信答案。这意味着,AI 并不会凭空编造来源,它更倾向于从既有内容中抽取、重组、融合。

因此,一个能做 GEO 的网站,必须已经在以下三个维度具备积累:

有内容密度:有系统、有主题,而非几篇散文。

有主题聚焦:AI 需要判断“你擅长什么”,而不是“你写了什么”。

有稳定更新频率:模型偏好“持续可信”的来源,而非一时的热度。

换句话说,GEO 不是写几篇“答案文”就能见效,而是要让你的内容体系足够清晰,让模型知道你是谁、你代表什么、能回答什么。

2. 品牌必须被“机器理解”

SEO 让品牌被搜索引擎识别,GEO 要让品牌被AI 理解。这要求品牌具备可计算的信号体系,例如我们上篇有详细聊到的:

品牌实体一致

有明确的作者身份和组织背书

在多个语义空间被提及(外链、媒体报道、行业引用)

如果一个品牌在网络世界中“模糊不清”,AI 也无法判断它是否可信。这种情况下,即便内容再好,也很难被模型选中引用。

3. GEO 适合“已经能被搜索引擎信任”的品牌

在我们实际操盘的案例中,我们发现只有当一个网站的 SEO 结构、索引率、外链生态、品牌曝光都达到一定成熟度后,GEO 才能真正起效。

因为模型的引用逻辑和搜索引擎的信任逻辑,本质是一致的:都在寻找权威来源、稳定内容与清晰表达。

所以,我们还是坚信,GEO 并不是“SEO 的替代”,而是“信任机制的升级”。

4. 不适合做 GEO 的典型网站

有三类网站,我们认为不适合现在就做 GEO:

空壳官网型:页面少、内容薄、更新慢;

刚上线型:无流量、无信号、无历史数据。

无任何站外品牌推广型:只是闷声做SEO,无任何的品牌投入,在竞争那么卷的时代也将不可行。

三、如何让 GEO 项目更成功

有很多企业负责人可能在外面听完讲座,得到讯息GEO是一个风口之后,第一反应都是:“那我们也赶紧做!”

但我认为,实际上 GEO 不属于“谁先做谁赢”的领域。它是一场系统工程,考验的是策略理解、内容体系与品牌信任力。真正成功的 GEO 项目,往往来自于正确的准备 + 正确的执行。

1️⃣ 策略层:GEO 是「答案工程」,不是「流量工程」

GEO 的核心目标,不是为了增加点击量,而是让品牌被引用为答案。所以项目的策略方向,必须从“内容可见”转向“内容可引用”。

要让 AI 愿意引用你,首先得具备三个要素(其实在上一篇文章中也有详细讲到):

问题导向内容体系

不写泛流量内容,而是针对高意图问题构建知识体系。

每一个问题都对应一个清晰、完整、可引用的页面。

结构化表达

一段话就能回答问题;

关键数据有出处;

内容层级清晰,AI 能直接抽取答案。

内容主题聚焦

不贪多,只围绕核心领域持续输出;

让模型明白你在行业中的“角色定位”。

SEO 追求“流量覆盖”,GEO 追求“知识占位”。这两者的方向不同,但在执行上是连续的。

2️⃣ 结构层:让模型“能看懂”你的站

AI 模型并不是传统爬虫,它对内容理解的核心应该是结构、语义和一致性。

因此,一个成功的 GEO 项目必须从结构层解决三个问题:

语义统一

同一主题在不同页面使用一致的关键词和叙述方式。

避免多版本内容混淆模型判断。

页面可读性

H1-H3 层级清晰;

FAQ / HowTo / Product / Review 等 Schema 标记完整;

核心信息不要埋在 JS 或图片里。

可索引性

确保 robots.txt、sitemap.xml 不屏蔽关键内容;

站点层级不超过三层,让模型能轻松抓取全站结构。

技术层面并非炫技,而是为了让模型有能力读取你的知识。否则,再好的内容也无法被引用。

3️⃣ 信任层:让模型“敢引用”你的答案

GEO 的核心不在“内容数量”,而在“内容可信度”。AI 的引用逻辑本质上是“风险规避”,模型宁可引用少量被验证的品牌,也不会冒险引用不确定来源。

想让模型敢引用你,需要做三件事:

建立作者与品牌的真实关联

每篇内容都有明确的作者、职能或组织背书。

保持在站内外平台上的一致身份信号

强化外部信任信号

获得行业媒体引用、第三方测评、或专业论坛的反向提及。

不追求数量,而是选择“AI 认得出的权威来源”。

维持持续输出与正反馈

模型的信任是动态的,会随时间更新。

持续的内容迭代与被引用频率,是维持信任的关键。

信任,是 GEO 的隐形资产。而这类信任,不靠优化技巧,而靠品牌积累与长期一致性。

四、GEO 与 SEO 的共性:如何相辅相成

很多人把 GEO 当作 SEO 的“下一代”,甚至有人说:“GEO 会取代 SEO。”对于这个观点,我们在之前的文章中有聊到过。

GEO 不是 SEO 的终结者,而是它的进化形态。两者的底层逻辑始终相通,只是“搜索理解方式”变了。

1️⃣ 共性一:两者都以「被理解」为核心

SEO 的本质,从来不是“堆关键词”,而是让搜索引擎理解内容的主题与价值;

GEO 也是如此,只是理解者从“算法”变成了“模型”。

这两种理解的共同核心是:

内容必须有清晰的主题结构;

表达必须符合机器可解析逻辑;

语义必须准确、一致、无歧义。

在搜索时代,我们优化的是标题、H 标签、内部链接;

在生成时代,我们优化的是语义关系、上下文逻辑与内容连贯度。

目标未变,只是理解方式升级了。

2️⃣ 共性二:都依赖信任机制驱动

搜索引擎的排名规则里,有一个关键词叫「E-E-A-T」:经验(Experience)、专业性(Expertise)、权威性(Authoritativeness)、可信度(Trustworthiness)。

AI 模型的引用逻辑,其实遵循同样的原则。它也会优先选择那些:

有真实作者和品牌身份;

在网络中被频繁提及;

内容稳定、更新规律的来源。

这意味着,SEO 时代积累下的所有信任信号,品牌、外链、曝光、数据一致性,依然是 GEO 的评判基础。

换句话说,SEO 打造信任,GEO 延续信任。

3️⃣ 共性三:都需要持续投入与反馈机制

无论是 SEO 还是 GEO,它们都不可能“做完就结束”。算法会更新,模型也会演进。唯一不变的是长期主义的内容建设。

GEO 的反馈周期虽然略短,但同样需要持续观测。

我们在项目中通常设定“三层监测逻辑”:

SEO 层面:流量、关键词排名、索引率

内容层面:主题聚合度、长尾覆盖率

GEO 层面:被引用页面数、AI 可见度、提及频率

当这三层数据形成闭环时,一个品牌的搜索资产就具备了“跨算法生存能力”。这,正是 SEO 与 GEO 真正的协同点所在。

4️⃣ 共性四:都服务于「品牌的长期占位」

SEO 解决的是「可见性」;

GEO 解决的是「可信性」。

但两者的终极目标其实相同:

让品牌在搜索生态中拥有持续的存在感与话语权。

搜索引擎会展示谁的答案?——最权威的。

AI 会引用谁的内容?——最可信的。

最终,SEO + GEO 的融合,是品牌数字信任体系的构建过程。

当你既能被搜索引擎展示,也能被模型引用,

你的品牌就完成了从“曝光”到“认知”的跃迁。

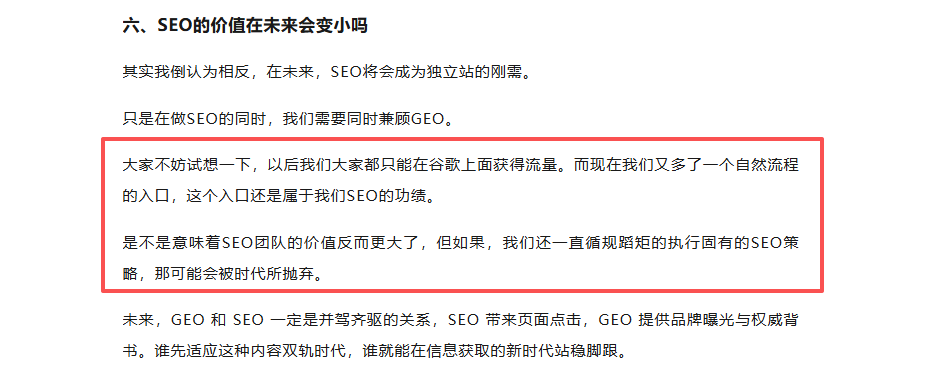

所以市面上有一种声音,:“SEO 还要做吗?现在是不是该全面转 GEO?”

我的回答始终一样

SEO 是地基,GEO 是塔尖。

有了地基,塔尖才能立得稳;

没有地基,所有的高度都只是幻觉。

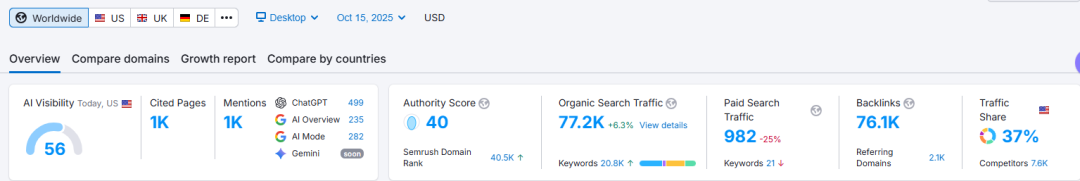

五、若聚凡星操盘的中小项目GEO案例

AI Visibility:56

被引用页面(Cited Pages):1K+

-

AI 提及次数(Mentions):1K+

其中 ChatGPT 占 499 次,Google AI Overview 占 235 次,AI Mode 占 282 次。

有机流量增长至:77K/月

权威度评分(Authority Score):40

六、结语:选择最适合你的推广方式

过去这一段时间,我们拒绝了很多 GEO 项目。

不是因为 GEO 没有价值,而是因为它对绝大多数网站来说太早了。

很多品牌刚刚有了官网,就想立刻做 GEO;很多团队连 SEO 都没起势,就想“直接进入 AI 搜索时代”。

许多人都在问一个问题:

“我们能不能跳过 SEO,直接做 GEO?”

但实际答案始终只有一个:

不能。

GEO 是趋势,但趋势并不属于所有人。

它属于那些内容足够扎实、结构足够清晰、信号足够稳定、品牌足够被信任的网站。

换句话说,它只奖励那些在过去几年里,认真做 SEO、持续做内容、并在行业内留下数据痕迹的品牌。

这类网站,AI 模型才会引用。因为它们已经在网络世界中“存在”得足够真实。

在若凡看来,我们可以把项目分为三个阶段:

SEO 建设期:让引擎理解你是谁;

品牌信任期:让市场认可你的价值;

GEO 放大期:让模型主动引用你的内容。

每个阶段都有自己的目标和节奏。越想“跳过”,就越容易坠入空洞的优化陷阱。

真正聪明的企业,不会追风,而是清楚地知道自己目前所处的位置。当你在 SEO 阶段稳住基本盘,GEO 自然会成为顺势而成的延伸。

这是一条从理解到信任的递进路径,而不是两种对立的选择。

所以若凡想借这篇文章,对那些正在犹豫是否“该上 GEO”的朋友说一句:

趋势的确值得关注,但节奏更值得尊重。

GEO 是未来的方向,而 SEO,是通往未来的唯一桥梁。

若凡SEO研习室

•

✦

上海SEO实战课开课啦!

✦

•

文章为作者独立观点,不代表DLZ123立场。如有侵权,请联系我们。( 版权为作者所有,如需转载,请联系作者 )

网站运营至今,离不开小伙伴们的支持。 为了给小伙伴们提供一个互相交流的平台和资源的对接,特地开通了独立站交流群。

群里有不少运营大神,不时会分享一些运营技巧,更有一些资源收藏爱好者不时分享一些优质的学习资料。

现在可以扫码进群,备注【加群】。 ( 群完全免费,不广告不卖课!)

发表评论 取消回复