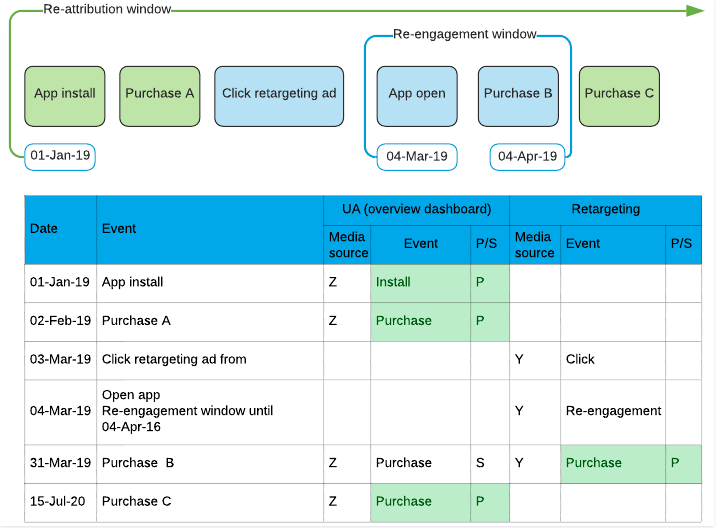

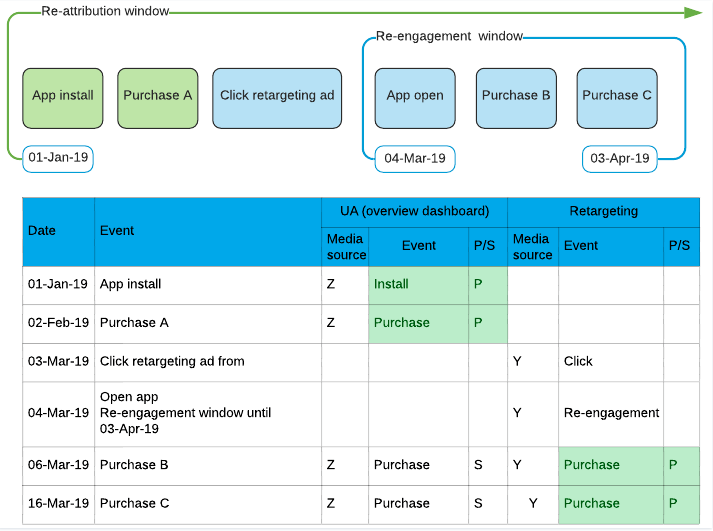

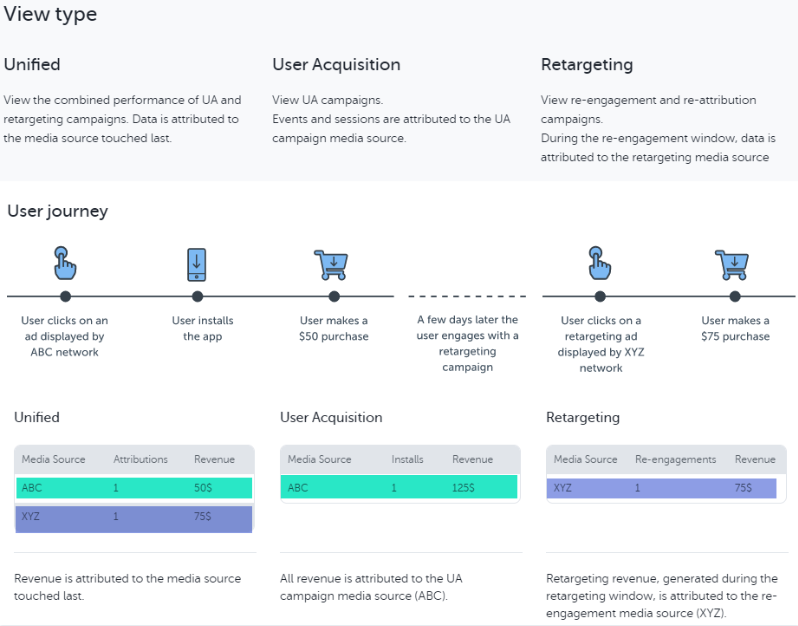

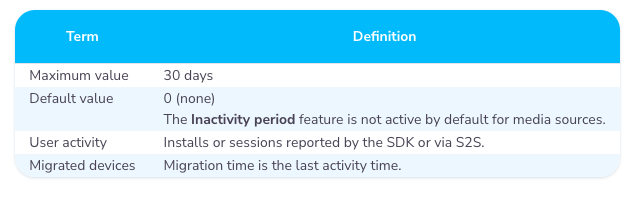

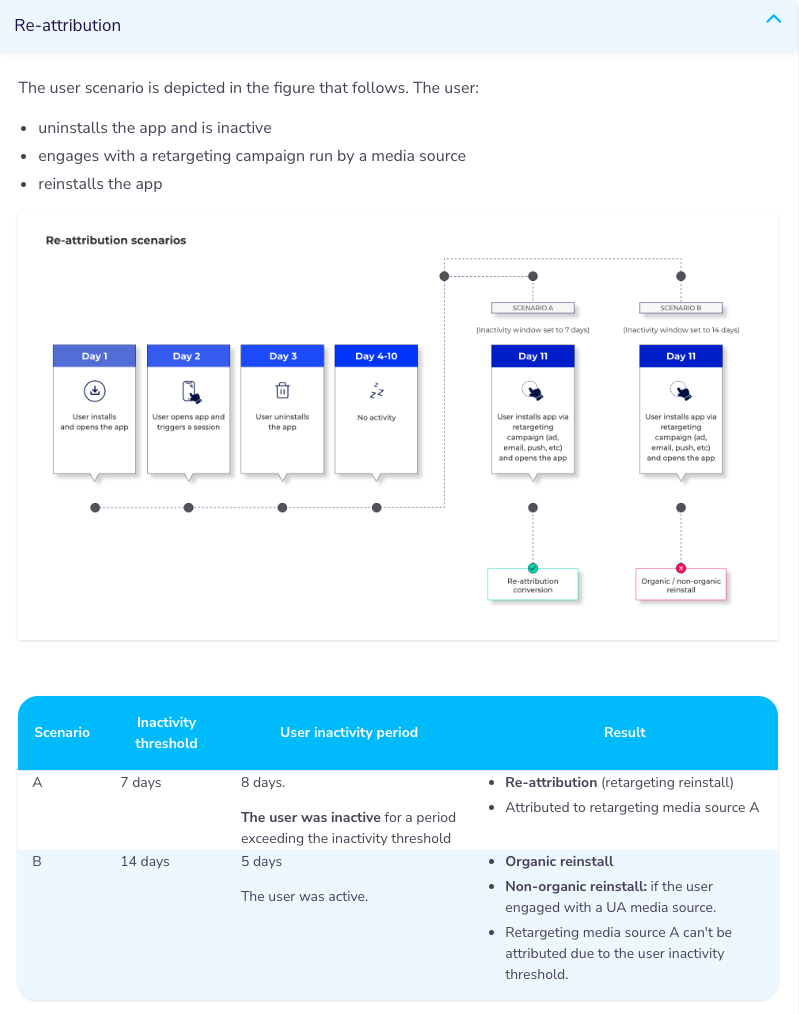

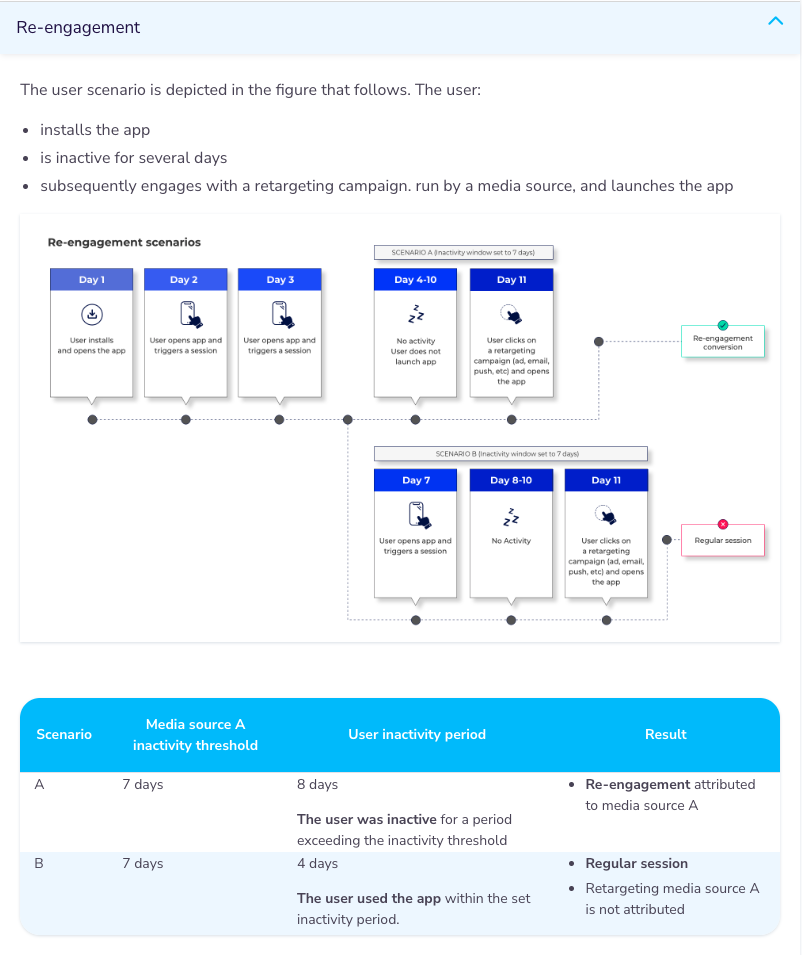

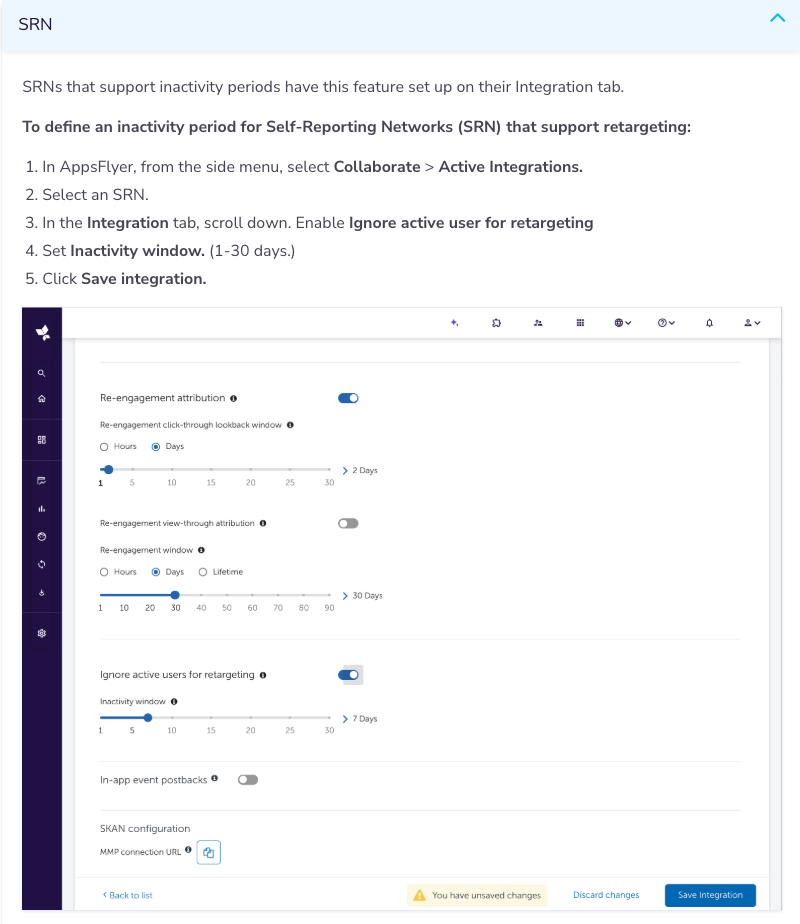

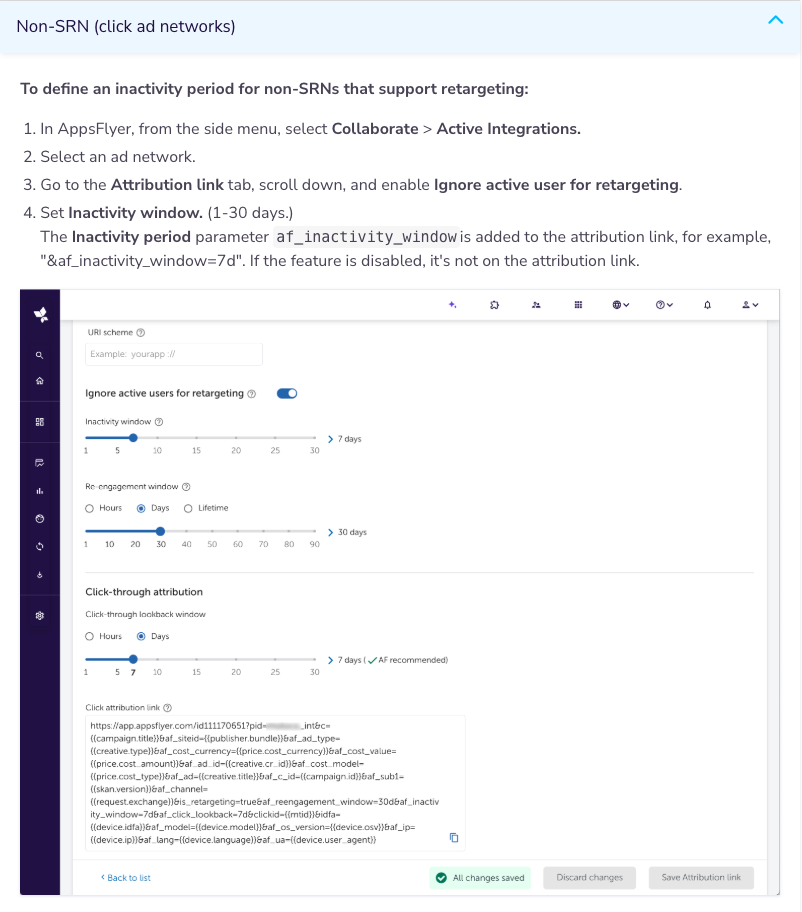

自从4月底更新再营销的文章之后,已经有6个月没有更新文章了,非常感谢还有新的公众号粉丝宝宝持续关注这个没有什么更新的账号,愧对粉丝朋友们,我有罪!因为加入了新的公司,工作节奏变得非常繁忙,所以一直这半年都没有来得及更新内容。新的公司做的范围会更加广泛,可以站在品牌和效果结合的角度来看广告这盘生意。(虽然但是:目前整个市场的趋势都是效果为王)有了品牌、效果广告的理解,再结合归因领域目前的隐私政策收紧的情况,这半年让我有了更多对整个行业的思考,有一些对未来整个Digital广告领域未来趋势的新看法,等有时间和大家再分享。我会尽量保证月更。大家有任何问题,可以私信公众号后台或者添加我的个人微信,我看到后会回复!在真实的归因世界中,用户生命周期会与不同的广告平台SRN、Non-SRN碰撞,UA、Re-attribution、Re-engagement、Organic各种规则相互制约,真是太有挑战了!双重归因指的是:从Unified(真实归因复杂场景下)的视角来看,用户完成一个事件的时间节点,同时出现在自己设置的Re-attribution Window和Re-Engagement Window中出现,且同时有对应的广告类型&不在Exclusion Window窗口期内。占据Primary Attribution:Touched Last再营销渠道占据Secondary Attribution:UA渠道/第一次的再营销渠道1. Purchase B在两个窗口期内,所以双计,且P(Primary Attribution)给到Retargeting渠道Y,S(Secondary Attribution)给到UA渠道Media-Z;2. Purchase C仅在Re-attribution窗口期内,所以不会双计,P仅给到首次渠道Media-Z。1. Purchase B和C都在两个窗口期内,所以双计,且P(Primary Attribution)给到Retargeting渠道Y,S(Secondary Attribution)给到UA渠道Media-Z。我们可以清楚地在看板上操作不同的视图来区别UA和Re-targeting,个人建议可以直接制作某个渠道的template看板,避免因为UA的事件干扰到真实的归因效果分析。我们看到了再营销广告的具体分析等各种分析,其实挖的已经比较深了,我们说回来我们投放再营销广告的核心内容!投放再营销广告,其实只有一个目的:拉活。无论这个用户是来自于已经卸载的用户还是不活跃的用户。相比较盲目地拉新UA来说,这两项的操作能够极大地提高我们的广告投放效果,尤其对于某种特定追求大R类型的游戏或者金融应用来说,效果尤为显著。但是如果我们在再营销广告中没有排除活跃用户的话,就会很大概率出现,我们上面讲解的双重归因的情况,混淆我们对再营销广告真实效果的评估。所以,为了提升再营销广告的增量效果,需要我们配置一个不活跃时长阈值,排除掉活跃用户。设置该阈值后,即可将活跃用户排除在再营销归因流程之外。举例来说,假设我们将不活跃时长阈值设置为3天,则过去0-3天内的活跃用户不会被纳入归因,而超过4天不活跃的用户会得到归因。不活跃时长阈值同时对再归因和再互动场景生效。在再归因场景中,相关用户的最近一次活跃迹象通过卸载前的最后一次应用打开(session)来体现。纳入归因的流量:在指定的不活跃时长阈值内未使用相关应用的沉睡用户。AppsFlyer会对再营销广告带来的再互动和重装激活进行归因。不纳入归因的流量:在指定的不活跃时长阈值内打开过应用的活跃用户会被忽略,且不会被归因到相关的再营销广告。最短沉睡时长Minimum inactivity period不活跃窗口期默认关闭!!!最长可以设置30天的窗口期!!!Migrated devices不需要关注,它指的是归因平台没有用户Device ID信息或者客户切换归因平台时候,归因平台能够记录的最后一次活跃时间。某用户设备 A 原本在系统 X 活跃。现在设备 A 的数据被迁移到系统 Y。迁移时间是 2025 年 9 月 1 日。但 Appsflyer 在系统 Y 中并没有设备 A 之前的活跃数据。于是:它会把“2025-09-01”当作 A 的最后活跃时间。如果你设置的“不活跃窗口期”是 30 天,那么到了 2025-10-01,这个设备如果没有新的活动,就会被标记为“不活跃”。不活跃窗口在Re-Attribution和Re-Engagement中都有应用:通过这样的方式,就可以避免将预算消耗到已经安装的用户身上,同时也能够更好地评估自己广告的效果。

发表评论 取消回复