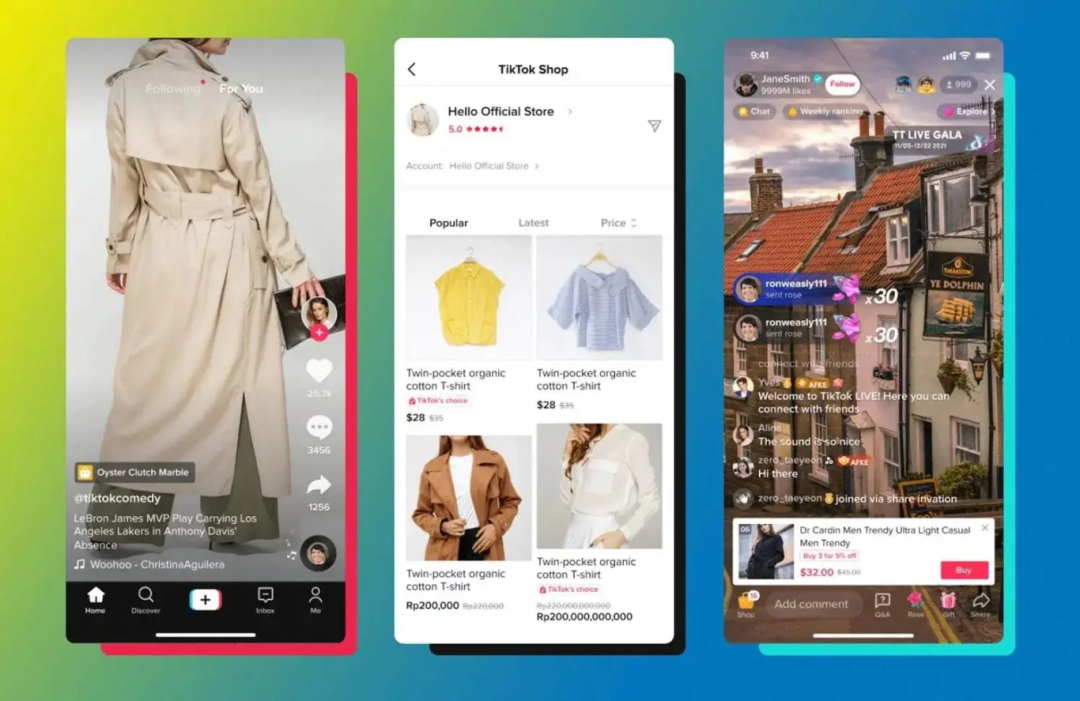

在TikTok广告的实战中,许多广告主都曾面临着相似的困境:精心制作的素材迟迟无法起量,或是初期表现亮眼却后劲不足,很快进入“疲劳期”。随着竞争加剧与流量成本攀升,单靠灵感迸发或零散技巧的素材策略,正变得越来越难以支撑可持续的广告增长。无论是正准备开始投放广告的TikTok新手广告主,还是已在寻求代投或渴望突破消耗瓶颈的资深广告主,都需要一套更系统、更可复制的素材方法论,来应对当下的挑战。 01 突破素材同质化 以“卖点裂变”引爆创意生产力 很多广告主在实际投放时都会遇到一个核心问题:明明产品卖点突出,广告预算充足,素材产量也不低,但消耗就是上不去。一般这种情况下,问题往往在于广告素材陷入了“换汤不换药”的同质化内卷——反复使用同一套说辞、同一个场景,对着所有用户讲同一个故事。这种“广撒网”式的素材策略,不仅效率低下,更容易让品牌迅速进入素材疲劳期,造成预算的隐性浪费。要打破这一僵局,关键在于转变思路:从“为一个产品寻找最佳卖点”,转向“将一个卖点精准匹配给对它最感兴趣的人群”。这正是“卖点裂变”策略的价值所在。 具体可以拆解为两个可执行的步骤。首先,是深挖产品卖点,实现精准穿插。一个产品通常具备3-5个核心与次要卖点。广告主不需要将它们一次性全部堆砌,而是要求“主次分明,分而治之”。核心卖点应在素材中反复穿插、强化存在感;而每一个次要卖点,都值得被独立展示,成为一个全新的沟通切入点。更重要的是,同一个卖点针对不同人群会产生截然不同的吸引力。例如,一款手机的“长续航”功能,对商务人士意味着“会议不间断”,对游戏玩家是“团战不掉线”,而对旅行爱好者则是“全程记录不焦虑”。深入挖掘这些细微差别,一个产品就能轻松衍生出十数条针对性强、说服力高的差异化素材,彻底告别创意枯竭。 02 构建增长闭环 “深度种草”与“高效收割”的协同体系 解决了素材同质化问题后,TikTok广告主又会发现另一个增长瓶颈:即使单条素材点击率很高,整体的转化成本与GMV(商品交易总额)却依然不尽如人意。这往往是因为流量策略过于单一,在实践中陷入了“重收割、轻种草”的误区。很多TikTok广告主试图用硬广直接撬动所有用户的购买决策,但在TikTok这样一个内容生态至上的平台上,缺乏情感共鸣与价值铺垫的纯硬广,转化效果势必不会太好。如果想要实现GMV的持续与规模化增长,核心在于构建一个 “深度种草”与“高效收割”紧密配合的协同体系,让流量在“发现-认同-信任-购买”的完整路径中顺畅流转。 03 实现规模化放量 从单点突破到系统化增长 当“卖点裂变”策略解决了内容创意问题,“种草-收割”体系搭建了转化路径后,许多广告主会自然迈向最后一个关键阶段:如何实现GMV的规模化、可持续放量?此时,若仍将重心置于单纯追求素材数量,往往会导致陷入流量递减的困境。真正的GMV Max放量,其核心在于对“人群”与“渠道”进行精细化运营与协同。它本质上是一场全域流量的高效收割,广告主不仅需要把内容做对,更要把流量用对,通过优化整体素材策略配比,在不断扩大人群资产的同时,确保拥有比同行更强、更快的收割能力。 要实现这一系统化增长,广告主可以参考以下经过YinoLink易诺验证的方法论步骤进行尝试。首先,必须“先测试,再复制”。在全面铺开前,集中资源确保单条素材能精准触达目标用户并产生有效转化,这一步是构建所有增长模型的基石。一旦成功模型被验证,例如某条结合特定场景的种草视频表现出色,下一步并非盲目量产,而是对其进行有智慧的“复制”:批量生产同类优质素材,但必须融入前面所说的“卖点裂变”思路,通过变换核心卖点的表达视角或采用不同的内容模板,来避免素材同质化,持续吸引同一兴趣圈层内的不同用户。这个流程的最终目的是形成一个能够自我优化、持续放大的广告素材优化模型。 END

文章为作者独立观点,不代表DLZ123立场。如有侵权,请联系我们。( 版权为作者所有,如需转载,请联系作者 )

网站运营至今,离不开小伙伴们的支持。 为了给小伙伴们提供一个互相交流的平台和资源的对接,特地开通了独立站交流群。

群里有不少运营大神,不时会分享一些运营技巧,更有一些资源收藏爱好者不时分享一些优质的学习资料。

现在可以扫码进群,备注【加群】。 ( 群完全免费,不广告不卖课!)

发表评论 取消回复